By Luca Albrisi

Photo Sara Lando

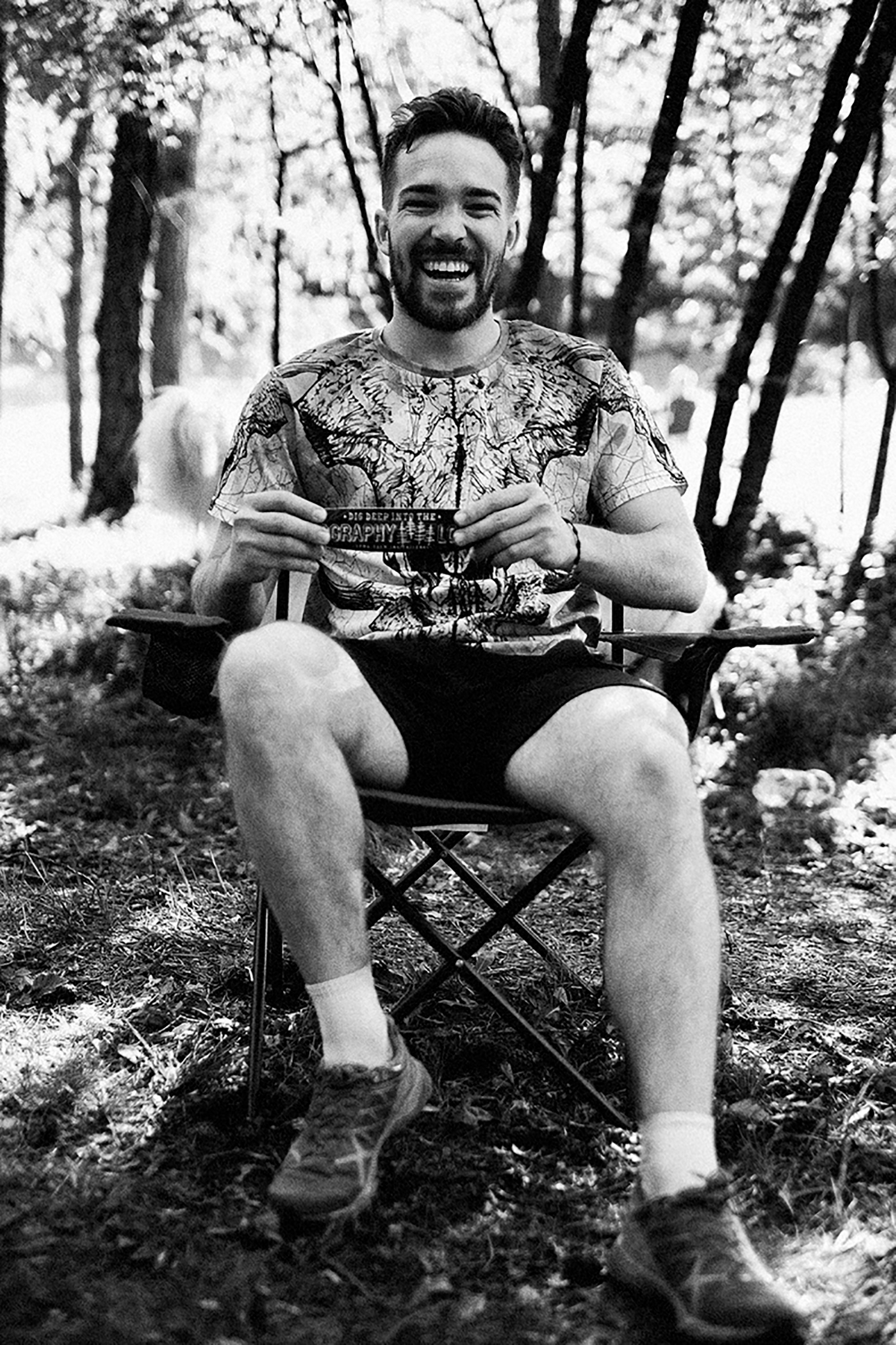

Not the time to cry

Era rimasto solo silenzio. E sudore.

Intrappolato nel mio isolato spazio fatto di respiri permettevo solo a qualche pensiero di attraversare il mio cervello colante di sinapsi appannate. Lentamente. Sempre più lentamente.

I ridicoli accenni di corsa provocavano in me un leggero sorriso che non ero in grado di esprimere fisicamente ma che mi faceva percepire con decisa autoironia.

Ma in fondo vaffanculo.

Sono sempre stato convinto che per sopravvivere sia necessario sorridere alle fatiche, ed elogio il saper abbracciarle nella loro totalità, per come arrivano.

E di lasciarle andare, anche, quando è il momento.

Soprattutto se non sono imposte che da noi stessi.

Perché è troppo facile scordare di sorridersi, per molto tempo. Troppo tempo.

Magari per sempre.

E allora faticare serve per ricordarci che quello schifo – quello che ci sta attaccato addosso – dobbiamo essere in grado di buttarlo fuori, ogni tanto. Con sana rabbia.

E poi sorridersi.

Espiarsi.

Ripartire.

Perché non è mai, ancora, il momento di piangere.

Nemmeno quando le lacrime scendono dagli occhi liberandoci da quel senso di oppressione e meschinità che solo noi siamo in grado di infliggere a noi stessi. Con una tale crudeltà che mai rivolgeremmo al di fuori. Forse.

E forse questo scavare, questo arrivare al fondo, questo perdersi e ritrovarsi serve proprio a far riaffiorare quei sorrisi sepolti, dentro. Troppo dentro.

Sommersi da quella sicurezza che ci toglie il tempo, la voglia e i sogni. E alla quale, per una volta, “scappiamo incontro”.

Non è la fatica. Ne la forza.

E nemmeno la fermezza, quello di cui siamo in cerca.

Ma i sorrisi. I silenzi.

E gli sguardi veri di chi sa gioire con noi nell’estenuante leggerezza di ogni istante.

Le urla mi avvolgono mentre gli applausi mi risvegliano da quel torpore causato dall’afa che avvolge per intero i miei sensi.

La birra cade dall’alto senza concedermi un rifiuto.

E mentre le bollicine, pungenti, mi escono dal naso penso che la vera, fottuta, magia di tutto questo sia la rinuncia di chi non è partito. Di chi fa tutto questo solo per far correre me, che non so nemmeno se sarò in grado di arrivare.

Di chi si sbatte per creare qualcosa di così bello e vero perché è quello che vorrebbe vivere anche lui.

E che non vivrà. Almeno non stavolta.

E allora penso che forse la fatica vera, è la sua; la loro.

Non la mia.

E mi sento onorato. E mi sento che dovrà essere fino in fondo.

Perché è giusto che sia così, comunque vada.

Sento che sto ricominciando a sorridere, lì.

Esattamente dove dovrei essere.

In un luogo metafisico, in quel posto magico dove gli alberi diventano forme e luci e poi, suoni.

Accumunati da una biografica esperienza collettiva che gira intorno alle nostre fibre intangibili, non ci importa di cosa sarà domani, perché cercheremo di dilatare questo momento in una promessa temporale che ci unisce nel ricordo ma, soprattutto, nelle intenzioni.

Nella fatica ma, ancora più, nelle idee.

E poi mi siedo, mi appoggio al buio, e permetto che la volontà lasci spazio alle melodie e alle voci.

A un soffitto di foglie verdi come quelle emozioni che, troppo fresche per essere comprese, si mischiano ai ricordi repentini e confusi che turbano un sonno troppo stanco.

Ma decido di lasciarmi andare, di smettere di pensare.

Di non voler sognare, ancora.

Per essere pronto a rincorrere nuovamente questo assurdo sogno di reali sorrisi, che ci ha condotto tutti quanti fino a qui.